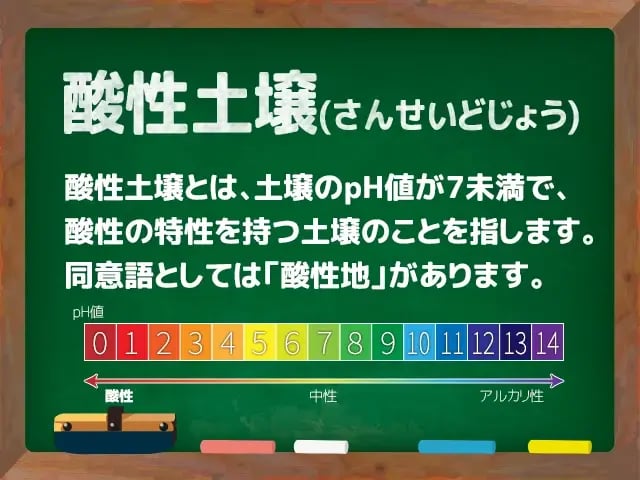

酸性土壌(さんせいどじょう)とは、土壌中の水に溶けた成分が酸性を示す状態の土壌を指します。通常、土壌の酸性度はpH(ピーエッチ)という数値で表され、pH7が中性、それより低い値を示すものが酸性土壌です。

特にpH5.5以下になると、多くの野菜や作物にとって生育障害を引き起こすことがあります。酸性土壌は日本の降水量の多い地域や、長年の耕作で酸化が進んだ土地によく見られます。

また、ピートモスなど一部の園芸用土も酸性を示すものがあり、植物ごとに適したpH調整(ちょうせい)が必要です。 同意語としては「酸性地」が使われることもあります。

酸性土壌の概要

酸性土壌は、アルミニウムや鉄などが土壌中で溶け出しやすくなるため、植物にとって有害な環境を作りやすい特徴があります。一方で、ブルーベリーやツツジなど、酸性環境を好む植物も存在します。

酸性土壌に適応している作物以外を栽培する場合には、土壌改良(どじょうかいりょう)が不可欠です。

酸性土壌の詳細説明

土壌が酸性に傾く原因には、以下のようなものがあります。

- 降雨の多さ:雨水がカルシウムやマグネシウムを流し去り、酸性化を進めます。

- 化学肥料の連用:特にアンモニア系肥料は、使い続けると酸性度を高めます。

- 有機物分解:有機肥料(ゆうきひりょう)や植物残渣(ざんさ)の分解過程で酸が発生します。

酸性土壌では、植物の根が十分に伸びず、養分吸収も悪くなります。アルミニウムやマンガンが溶出し、根に障害を与えることもあります。このため、pH調整や土石灰(どせっかい)の施用が重要な管理作業となります。pH調整だけでなく、マグネシウム補給も考えたいなら、苦土石灰(くどせっかい)の施用も有効です。

酸性土壌のメリットと課題

メリット

- 特定植物の生育に適する:ブルーベリーやツツジなど、酸性土壌を好む植物には最適な環境です。

- 一部病原菌の抑制:特定の病原菌は酸性土壌では活動が抑えられる場合があります。

課題と対策

- 養分吸収障害

酸性が強すぎると、リンやカルシウムなどの養分が植物に吸収されにくくなります。対策としては、石灰資材(せっかいしざい)(例:苦土石灰、消石灰)を施してpHを中性に近づけます。 - 根の障害

アルミニウムが溶け出すと、植物の根の伸長を阻害します。これを防ぐためには、堆肥(たいひ)や腐葉土(ふようど)をすき込んで土壌改良を行い、土壌環境を緩和します。 - 生育不良による収量減少

酸性によるストレスで作物の生育が悪くなり、収量が落ちるリスクがあります。これを防ぐためには、定期的に土壌診断を行い、pHや養分バランスを見ながら適切に土壌改良資材を施します。