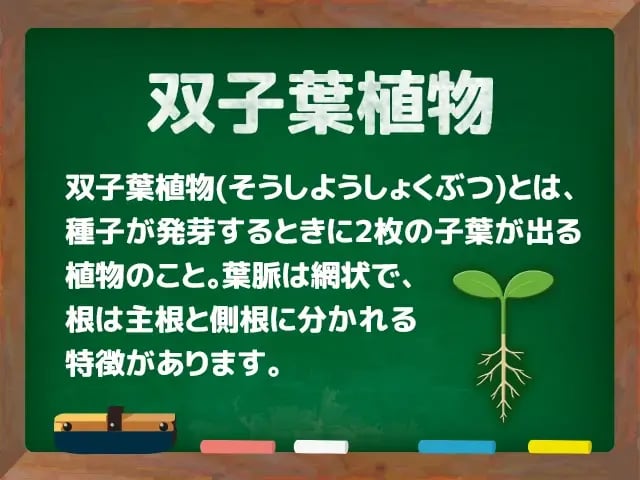

双子葉植物(そうしようしょくぶつ)とは、被子植物(ひししょくぶつ)の一種で、発芽時に2枚の子葉(しよう)をもつ植物の総称です。野菜、果樹、花卉など、私たちの暮らしに深く関わる多くの植物がこの分類に含まれています。

双子葉植物は網状脈(もうじょうみゃく)の葉を持ち、主根(しゅこん)がはっきりとした維管束(いかんそく)系を形成し、成長とともに木のように太くなるものもあります。

また、花の構造や離弁花類(りべんかるい)・合弁花類(ごうべんかるい)という分類でもよく知られており、中学受験の理科分野や農業実務でも頻繁に登場します。 種子植物(しゅししょくぶつ)の中でもとくに多様性に富み、家庭菜園や農業の主力作物も多く該当します。

同意語としては「真正双子葉植物」「広葉植物」などが挙げられます。

双子葉植物の概要

- 子葉が2枚あり、ふたばの形で区別される

- 葉脈は網状脈(もうじょうみゃく)で複雑な模様を持つ

- 主根(しゅこん)と側根(そっこん)による発達した根系をもつ

- 茎の維管束(いかんそく)は輪状に並び、太さが増す

- 花は離弁花類(花びらが1枚ずつ独立)や合弁花類(花びらがつながる)に分類される

双子葉植物の詳細説明

双子葉植物の特徴は、発芽時に2枚の子葉(しよう)が現れる点にあります。これは単子葉植物との大きな違いで、たとえばイネのように子葉が1枚しか出ない植物とは分類が異なります。代表的な双子葉植物としては、ホウセンカ、たんぽぽ、ナスなどが挙げられます。

葉の形はさまざまで、網状脈と呼ばれる複雑な葉脈構造をもち、茎の内部には維管束が輪状に並びます。これにより、茎の太さを増しながら成長することができ、木本植物(木のように成長する植物)も多く含まれます。

根は、主軸となる主根とそこから広がる側根が明確で、地中深くから水や栄養を効率よく吸収する仕組みです。このような構造は、乾燥地や痩せた土壌でも生育しやすく、強靭な生命力を発揮します。

双子葉植物の役割

- 食料の基盤:多くの野菜や果樹が双子葉植物に分類され、日常の食卓を支えている

- 多様性の高さ:形態や生育環境において多様性があり、世界中の農業に適応している

- 教育的価値:分類のしやすさや構造のわかりやすさから、学習教材としても利用される

双子葉植物における課題と対策

1. 病害虫に弱い作物が多い

特に葉面積が広いためうどんこ病やアブラムシの被害を受けやすくなります。

対策:定期的な病害虫観察と、登録された農薬や生物農薬を用いた予防・駆除が効果的です。

2. 根張りの影響を受けやすい

主根性の強い作物は、土壌が固かったり水はけが悪いと、根の成長が阻害されます。

対策:深耕や有機物のすき込みにより、根が伸びやすい土壌環境を整える必要があります。

3. 生育環境の違いに敏感

双子葉植物は単子葉植物に比べて、気温や日照、湿度の変化に影響を受けやすい種類もあります。

対策:環境制御機器の導入や、適切な遮光資材・マルチングの利用で生育環境を調整します。