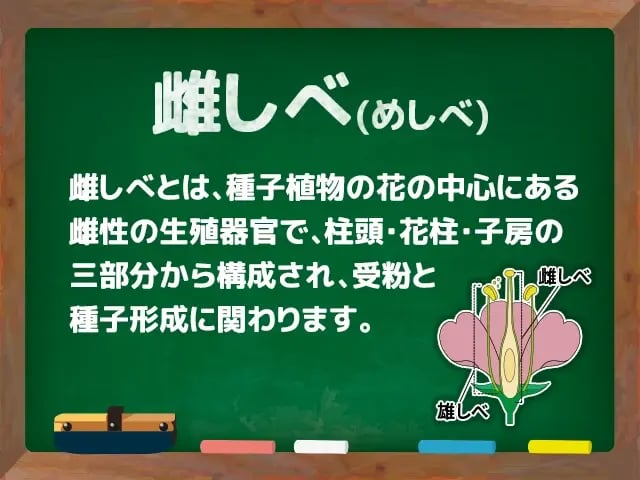

雌しべ(めしべ)とは、種子植物の花において種子を作る働きをもつ雌性(しせい)の生殖器官であり、植物の繁殖において重要な役割を果たします。雌しべは、花の中央に位置し、「柱頭(ちゅうとう)」「花柱(かちゅう)」「子房(しぼう)」という3つの主要な部分から成り立っています。これらの構造は、花粉を受け取り、その遺伝情報を胚珠(はいしゅ)へと届け、最終的に種子や果実を形成するプロセスを支えます。

被子植物(ひししょくぶつ)に共通して見られ、花の形や大きさによってその形態にはさまざまなバリエーションがあります。アサガオ、アブラナ、チューリップ、いちご、トウモロコシ、オクラなど、多くの野菜や果物、花卉(かき)において観察でき、教育現場の理科教材としても扱われます。

同意語としては「雌蕊(しずい)」があります。

雌しべの概要

雌しべは、種子植物における雌性生殖器官であり、主に次のような役割を担います:

雌しべの詳細説明

- 柱頭(ちゅうとう)

雌しべの先端で、粘液を分泌して花粉を付着させる構造です。植物種によって形態が異なり、線状、球状、扁平などの形を持ちます。柱頭に花粉が付着することで受粉が始まります。 - 花柱(かちゅう)

柱頭と子房をつなぐ細長い通路のような部分です。花粉が発芽して花粉管を伸ばすと、花柱内部を通って胚珠まで到達します。 - 子房(しぼう)

雌しべの基部で、胚珠(はいしゅ)が入っています。胚珠が受精すると種子となり、子房自体は果実へと変化します。

たとえば、トマトやイチゴでは果実が目に見える形で大きく発達し、子房の変化がはっきりとわかります。タンポポやツツジ、ホウセンカ、マーガレットなどにも共通して雌しべの構造があります。

雌しべの役目と課題

雌しべは植物の繁殖成功に直結する要素であり、次のような重要な役目を持ちます:

- 受粉の受容

花粉が柱頭に届くことで、植物は交配し遺伝子を次世代に伝えます。 - 選択的受精

雌しべは花粉の発芽と花粉管の進入を選別する働きがあり、不適切な花粉を排除することで生存率を高めます。 - 種子と果実の形成

最終的に胚珠が種子となり、子房が果実に成長します。

雌しべに関する主な課題と対策

1. 受粉不良による実付きの低下

雌しべが成熟していても、気温・湿度・虫媒(ちゅうばい)条件が悪いと受粉が成功せず、実がつかない場合があります。

対策:交配昆虫(ミツバチなど)の導入や、人工授粉によって受粉機会を確保し、果実の形成を促します。

2. 花柱の異常発達による花粉管到達阻害

環境ストレスやホルモンバランスの乱れにより花柱が過長化し、花粉管が胚珠に届かなくなることがあります。

対策:植物成長調整剤の使用や栽培環境の改善(適温管理、湿度調整)によって正常な雌しべの発達を促します。

3. 子房の変性や退化

栄養不足や病害の影響で、子房が正常に機能しない場合があります。結果として果実形成が阻害されます。

対策:リンやホウ素などの栄養素を適切に施肥し、また病害虫対策を講じて健全な子房の発育を促進します。