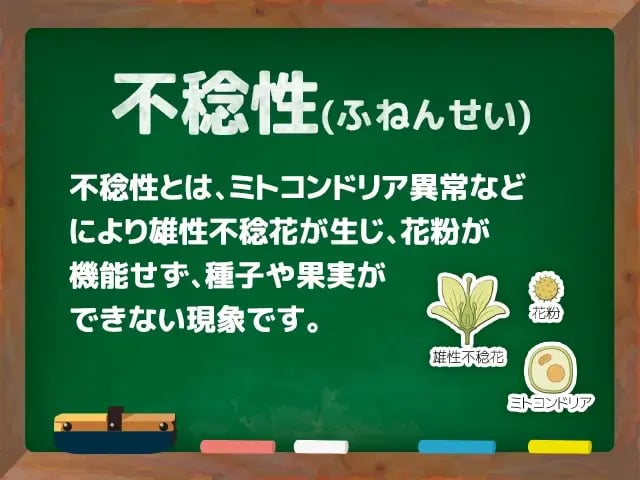

不稔性(ふねんせい)とは、植物が正常な花を咲かせたにもかかわらず、受粉や受精の過程で異常が生じ、結果として種や果実を形成できない性質のことを指します。これは農業生産において非常に重要な概念であり、作物の収量や品種改良の方向性に大きな影響を与えます。

不稔性は、自然発生的な突然変異や遺伝子の組み換え、あるいは環境要因によって引き起こされることがあり、栽培管理や交配設計において慎重な対応が求められます。

同意語としては「不稔(ふねん)」「稔性欠如(ねんせいけつじょ)」などがあります。

不稔性の概要

植物の生殖過程では、雄しべから出る花粉が雌しべに受粉し、胚珠(はいしゅ)が受精することで種子ができます。しかしこの流れのどこかに異常があると、種子や果実ができなくなります。この状態が「不稔性」です。特に雄性不稔は、花粉自体が形成されないか、機能しない花粉しか作られないため、種子形成が困難になります。一方で、雌性不稔では受精に必要な雌しべや胚珠に異常があり、受粉しても種子を作れません。

不稔性(ふねんせい)は英語で “sterility” または “plant sterility” と呼ばれます。

より具体的な種類を表す場合は以下のように使い分けます。

-

Male sterility(雄性不稔)

-

Female sterility(雌性不稔)

-

Hybrid sterility(雑種不稔)

-

Self-incompatibility(自家不和合性) ※自家不稔の一形態として

文脈に応じて適切な表現が選ばれます。育種学や植物生理学では “cytoplasmic male sterility (CMS)” のような専門用語もよく使用されます。

不稔性の詳細説明

不稔性は以下のように分類され、それぞれ異なるメカニズムで発生します。

- 雄性不稔

花粉を作る能力が欠如している状態で、多くは遺伝的に決まっており、ミトコンドリアゲノムの変異や突然変異体に由来するケースが多いです。 - 雌性不稔

雌しべが正常に発達せず、受粉しても受精ができない状態です。これは環境要因や遺伝的な異常が関与することがあります。 - 自家不稔

アブラナ科やユリ科などに見られ、同じ個体または近縁個体の花粉では受精できない仕組みで、遺伝的多様性を保つための自然のメカニズムと考えられています。 - 雑種不稔

異なる品種や近縁種を交配して生まれた雑種が、生殖細胞を正常に作れず、子孫を残せない状態です。ナスやハイブリッドライス(F1品種)などで見られます。

不稔性の役割とメリット

不稔性は単に「欠陥」として捉えられるものではなく、農業や育種の現場では目的に応じて積極的に活用されることもあります。

- F1品種の育成

雄性不稔を活用することで、人工的な交配作業を省力化し、均一な品質を持つ一代雑種(F1品種)の生産が可能になります。 - 交雑のコントロール

不稔性を利用することで、意図しない交雑を防ぎ、計画的な品種改良がしやすくなります。

不稔性に関する課題と対策

不稔性が栽培上の問題となる場合、以下のような課題が想定されます。