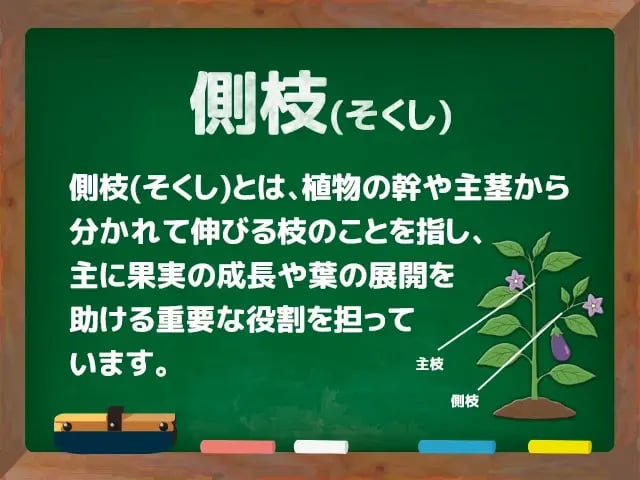

側枝(そくし)

側枝(そくし)とは、植物の幹(みき)や主茎(しゅけい)から生じる枝のことを指し、主枝とは別に横に広がるように成長します。特にナス(ナス)、トマト(トマト)、リンゴ(リンゴ)などの栽培では、側枝を意識した管理が収量や品質に大きく影響するため、重要な農業技術のひとつとされています。

一次側枝と二次側枝という分類があり、一次側枝は主茎から直接出た枝、二次側枝はさらにそこから出た枝を意味します。 側枝の管理では「摘心(てきしん)」や「剪定(せんてい)」などの作業が行われ、樹形(じゅけい)の整備や果実の充実を目指します。

同意語としては「わき枝」がよく使われます。

側枝の概要

側枝は、植物の本体である幹や茎から発生し、葉や花、果実などを支えるために伸びる枝です。成長に伴って側枝が発生することで、植物はより多くの光を受け、光合成を活発に行えるようになります。

また、果実をつけるための場所としても機能し、農作物の生産量や品質に直結する重要な要素です。特に果樹や野菜類では、側枝の管理が収穫量に直結するため、剪定や摘心による調整が欠かせません。

側枝の詳細説明

側枝は植物の成長戦略のひとつであり、環境条件や品種特性に応じて発生します。例えば、ナスでは本仕立てと呼ばれる方法で、主茎と特定の側枝のみを育てることによって、果実のサイズや品質を均一に保つ技術が用いられます。

また、リンゴでは、樹形を整えながら果実の付き方をコントロールするために、側枝の剪定が重要です。

さらに、ホップ栽培でも側枝の制御によって収穫効率が高められます。 側枝の発生を促進または抑制する技術には、摘心やわい化剤の使用などがあり、これらを適切に組み合わせることで、作物の健全な育成が可能となります。

側枝の管理目的

- 目的1:収量の向上

側枝を適切に管理することで、花芽(はなめ)や果実が増え、収量アップにつながります。ナスやトマトでは側枝からも実をつけるため、側枝の発達が重要です。 - 目的2:樹形の整備

側枝を制御することで、光が均一に植物体全体に当たり、健全な生育を促すことができます。特にリンゴなどでは、側枝の配置が果実の品質に直結します。 - 目的3:病害虫の予防

側枝を間引くことで、通風と採光が良くなり、病害虫の発生を防ぐ効果があります。これにより、農薬散布量の削減にもつながる場合があります。

課題とその対策

- 課題1:側枝の過繁茂(かはんも)による養分分散

側枝が無制限に伸びると、株全体の養分が分散してしまい、果実のサイズや甘味が低下するリスクがあります。

対策:定期的な摘心や剪定を行い、主軸となる枝に養分を集中させる管理が必要です。 - 課題2:病害虫の温床になるリスク

側枝が込み合うと風通しが悪くなり、灰色かび病やうどんこ病の発生リスクが高まります。

対策:密植を避け、適度な間引きを行うことで、通風性を確保し、発病リスクを低減させます。 - 課題3:労力と管理コストの増加

側枝管理には手間がかかり、大規模農場ではコストアップ要因になることもあります。

対策:労働力軽減のために摘心作業を機械化する、またはわい化品種を導入して側枝管理の負担を減らす方法が考えられます。