縁故米(えんこまい)とは

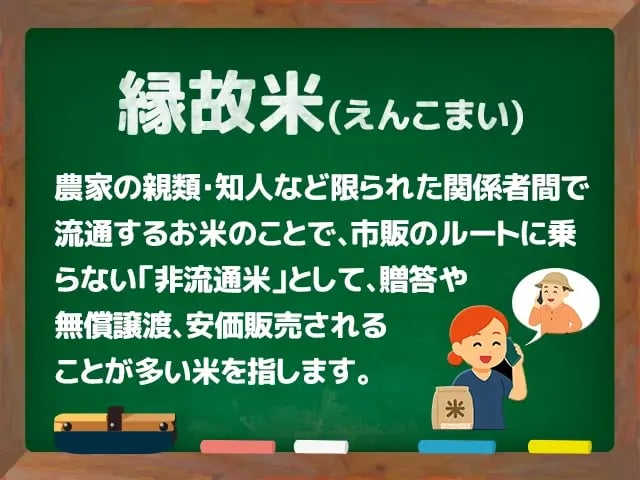

縁故米(えんこまい)とは、農家が収穫したお米を、親戚・知人・旧友・縁者など限られた人々に無償または安価で提供する形態の米流通を指します。これは通常の商取引ルートを介さない「非流通米」の一形態であり、宅配や手渡しなど、個人間の信頼関係に基づくやり取りが基本となります。

農林水産省の調査(2023年)によれば、国内で消費されるコメのうち、縁故米は全体の約16%を占めるとされ、スーパーなどの小売購入(約50%)に次ぐ重要な供給源です。

同意語としては、「非流通米」「自家用米」「親戚米」などが用いられます。

縁故米の概要

- 提供元:主に農家、特にコメ農家が中心。

- 提供先:親戚、旧友、知人、地域の関係者など。

- 取引形態:贈与・物々交換・安価販売など柔軟。

- 提供単位:1回につき10~30kgが一般的。

- 時期:秋の新米時期が多い。

縁故米の詳細説明

縁故米は単なる「余剰米の処分」ではなく、農家の暮らしと地域社会との深いつながりから生まれた慣習的な流通形態です。米農家にとっては、親しい人々へ自らが作った米を届けることが「誇り」や「感謝」の表現となっており、その背景には日本の農業文化・贈与文化・地域共同体との関係性が根づいています。

縁故米は商業的な価格決定とは異なり、「人間関係の強さ」や「信頼度」で価値が決まるのが特徴です。一方で、農家にとっては販売機会を逃す可能性や、必要以上の無償譲渡による収益低下という課題も含みます。

実際の調査によると、縁故米の流通は消費全体の16%に及び、備蓄米制度やコメ不足への対策としては想定されていない部分に該当します。しかし、米不足や価格高騰など「米騒動」のような混乱時には、縁故米が「緊急の生活支援米」として重要な役割を果たすこともあり、都市部の消費者にとっては貴重な「生活の保険」として位置付けられています。

縁故米の役割とメリット

- 地域と都市をつなぐ機能

農村と都市の家族・親戚関係の維持を支える。 - 食料の安全保障的側面

米不足時の家庭内備蓄・補完ルートとなる。(ただし、長期間の保存を行う際には保管環境に注意が必要で、湿度や温度によっては虫の発生や品質劣化を招く恐れがあります。風通しの良い場所での保管や、密閉容器・防虫剤の併用など、適切な保存方法を心がけることが大切です。) - 消費者の安心と信頼

顔の見える供給者からの提供で安心感が高い。

縁故米に関する課題とその対策

1. 課題:市場価格への影響

縁故米の存在がコメの需要を一部吸収することで、一般市場に出回る米の価格が下がるとの指摘があります。ただし、全国平均で見た場合、その影響は限定的で「軽微」とされます。

対策:販売目的と自家用・縁故用の割合を農家が意識的に区別し、過剰譲渡を控えるバランスを促す農協などの指導体制を強化。

2. 課題:制度外流通による統計の不透明性

縁故米は非公式取引であるため、政府の需給調整政策や備蓄米制度におけるデータに反映されにくい。

対策:任意ベースでの簡易報告制度の導入や、縁故米を含む「自家供給分」の統計的把握強化を進める。

3. 課題:贈与税や所得課税との関係

大量に縁故米を譲渡した場合、税務上の扱いが不明確になることがある。

対策:「縁故米に関する税務ガイドライン」を整備し、贈与・販売の境界や課税条件を明示する。