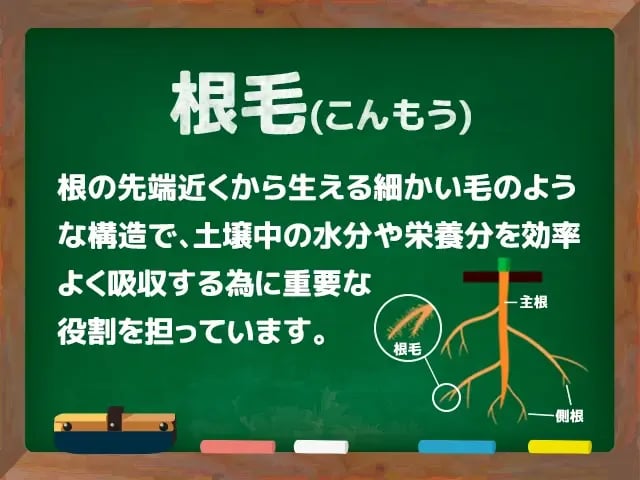

根毛(こんもう)

根毛(こんもう)とは、植物の根の先端近く、特に成長中の部分に多く発生する毛のように細長い細胞構造です。これらは肉眼でも観察できるほど長く伸びることがあり、根の表面積を広げて、水分や栄養分の吸収効率を格段に高める働きをしています。

根毛は単細胞からなり、根の「端分裂組織(たんぶんれつそしき)」と呼ばれる成長領域のすぐ後ろに位置し、短期間で生まれては消えるサイクルを繰り返します。 この構造があるおかげで、植物は限られた土壌の資源を最大限に活用できるのです。

同意語としては「吸収毛(きゅうしゅうもう)」「根の毛」などが使われることがあります。

根毛の概要

根毛は、根の「表皮細胞(ひょうひさいぼう)」が特殊化して形成された構造で、植物が生長する上で欠かせない役目を果たします。

根毛が存在することで、根全体の表面積は飛躍的に増加し、微細な土壌粒子の間から水分や無機養分(窒素・リン酸・カリウムなど)を効率よく吸収できます。

特に水耕栽培のような環境では、根毛の健康状態が養液吸収に直結し、作物の出来不出来を左右します。

根毛の詳細説明

- 形態と構造:根毛は1つの細胞から構成されており、長さは数百マイクロメートルから数ミリメートルに達することもあります。維管束(いかんそく)とは直接繋がっておらず、周囲から水や養分を吸収した後、内側の皮層を通じて道管(どうかん)や師管(しかん)などの維管束へと運ばれます。

- 寿命:根毛の寿命は数日〜1週間程度と短く、新しい根が成長すると古い根毛は役目を終えて消えていきます。

- 環境応答:土壌の水分量、pH、肥料の濃度などの条件によって根毛の発生数や長さは大きく変動します。

根毛の役割

- 水分の吸収:根毛が細かい隙間に入り込むことで、より多くの水分を取り込むことができます。

- 栄養分の吸収:無機イオンの取り込み効率を上げ、特にリン酸など土壌中で移動しにくい成分の吸収に貢献します。

- 微生物との共生:根毛周辺には根圏微生物が多く存在し、根粒菌(こんりゅうきん)や菌根菌(きんこんきん)との共生を通じて栄養吸収が促進されます。

根毛に関する課題と対策

1. 過湿による根毛の機能低下

過剰な水分によって土壌中の酸素量が減少し、根毛の発達が阻害されます。

対策:排水性の高い土壌への改良、もしくは畝立てをして根圏の水はけを良くする方法が効果的です。

2. 塩類集積による根毛の萎縮

水耕栽培などで肥料濃度が高くなると、浸透圧の関係で根毛が水を吸えなくなり、萎縮・消失してしまいます。

対策:適正なEC(電気伝導度)管理や、定期的な培養液の交換・希釈が必要です。

3. 病原菌による根毛障害

フザリウム菌やリゾクトニア菌などの病原菌に感染すると、根毛の先端から侵入され、吸収力が低下します。

対策:抵抗性品種の選定、太陽熱消毒、または有用菌(バチルス属など)による生物的防除が有効です。